A ENCHENTE :: Por José Lima Santana

José Lima Santana* - jlsantana@bol.com.br

Dias, meses de sol causticante assando o mundo. Nos pastos, o chão puro sem uma rama seca sequer. O calor insuportável de dia e de noite atormentava as pessoas. Mais uma seca que se prolongava abril à dentro. Não chovia desde julho. Inverno mesmo não se teve. Choveu muito pouco em junho. Menos ainda em julho, o mês em que as torneiras dos céus costumavam se abrir em abundância. Nada, todavia, além de uns chuviscos, uns poucos canecos de água, como costumava dizer D. Felismina de Chico Charuto. O gado de quem ainda teimava em manter algumas reses nos pastos arrasados emagrecia e caía hoje uma rês, amanhã outra, e assim por diante. Nas reses que se mantinham de pé as costelas pareciam querer perfurar o couro, porque carne já não tinha mais para ser perfurada.

No fim do ano que se foi as colheitas de frutas da estação, como cajus e mangas, foram minguadas. Cajus chochos e mangas raquíticas. Faltando chuva, as frutas não encorpavam. Dona Cecília de Petrônio do finado Terto choramingava ao ter que baixar o preço das mangas do tipo espada, amarelinhas de dar gosto, o azeite escorrendo do lugar do talo, colhidas à mão, mas muito pequenas. “Dona Cecília, estas manguinhas só valem mesmo quinze por cinco reais”. O preço cobrado era de R$ 5,00 por dez mangas. “Vale não, Dona Cecília!”. E a pobre mulher era obrigada a baixar o preço sob pena de ficar com as mangas. O marido estava entrevado em cima da cama. Os filhos tinham as suas famílias e pouco podiam ajudar. Eram pobres, faltos de recursos. Os pais compreendiam. Era preciso comprar remédios muitos caros. No posto de saúde não tinha quase nada. “Cadê o dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos?”, perguntava Valter Sucupira. Dona Cecília baixava o preço das mangas, ao aumentar a quantidade e manter o preço de R$ 5,00. Quinze por cinco, ao invés de dez por cinco. Qualquer dinheiro que entrasse, ajudava a comprar os remédios do marido entrevado, remédios que a Prefeitura deveria dar aos pobres. Mas, os pobres, os pobres continuavam sem salvação. “Só Deus pra velar por nós!”, dizia e repetia Dona Cecília nos seus queixumes.

Abril andava nos seus meados. Nada de chuva. Os dias amanheciam em brasa, que só fazia aumentar, alcançando o auge por volta das duas horas da tarde. O céu azul sem mancha era muito intenso. Azulão. O sol parecia ter se aproximado da Terra para espiar o que por aqui se passava. Não ventava, dia e noite. E se por acaso uma leve viração soprava, era como um bafo de panela destampada sobre uma boca do fogão a lenha, que Dona Cecília ainda mantinha na cozinha. “Fogão a gás é luxo de quem pode”, dizia ela. O tempo estava brabo. O mundo seria consumido pelo fogo estelar. “Pois, então, o mundo não já se acabou pela água, no tempo de Noé? Agora vai ser pelo fogo. Os pecados são cada vez maiores. Tá tudo perdido. Que Deus tenha piedade de nós, pela sua misericórdia!”. O que Dona Cecília vivia a repetir era voz corrente em todo lugar.

Até água estava faltando na cidade, dia sim, dia não. Ora diziam que a bomba estava quebrada, ora que o riacho que abastecia a cidade estava secando. Tudo estava muito difícil. E muitos grandolas mamando nas tetas do povo, como se o povo fosse uma enorme vaca leiteira sem dono. “Malditos! Malditos!”. As rádios anunciavam casos e mais casos de corrupção, de ladroagem. E os ladrões por aí, palitando os dentes.

Quarta-feira. Última semana de abril. O dia amanheceu nublado. Nalguns lugares tinha chuviscado de madrugada. As nuvens foram se encorpando, escurecendo. O mormaço dos dois dias anteriores prenunciara chuva. Era tempo de começar o inverno por aquelas bandas. Mas, o que se via eram nuvens carregadas, nuvens de trovoadas. Por volta do meio-dia, uns riscos iguais a cobras de fogo serpentearam nos ares. Um trovão ribombou adiante. Outros trovões foram se ouvindo. As cobras de fogo aumentaram. Os trovões também. E um aguaceiro nunca visto antes desceu como se fosse para lavar todas as sujeiras do mundo, inclusive a sujeira dos grandolas que roubavam o povo, como se a sujeira daqueles imundos pudesse ser lavada. Não com as águas dos céus. Chuva. Chuva. Chuva. Um temporal de três horas, que mais parecia o dilúvio de Noé. Ou pior. A cidade virou um mar. Água na cintura das pessoas que se aventuravam andar pelas ruas transformadas em riachos de voz grossa. Casas de taipa caiam nos subúrbios e nos povoados. Pobres com as mãos na cabeça.

O riacho do Mulungu fez-se rio bravio. Botou a maior de todas as suas enchentes. Na curva do Moura o bicho botou água nos olhos dos paus. Mundão de água. Bois mortos, troncos e tudo o mais que as águas puderam arrastar. A cabeça d’água veio com a força de todas as fúrias romanas, para quem delas já ouviu falar. A enchente não respeitava coisa alguma. A largura do Mulungu era desmedida. O riacho pulou muitas varas do seu leito normal de enchente. Aquela era uma enchente de arrasar o mundo. Não era normal.

Raimundo de “seu” Joaquim Lima tentou atravessar o Mulungu a cavalo, quando as águas ainda se faziam crescer. Ele calculou que daria para passar a nado. Tirou as roupas e amarrou na sela. O dinheiro para pagar o gado da última matança, marchante que ele era, estava no bolso da calça. Ele deu um nó na calça por precaução, para que o dinheiro não caísse. Molhado ficaria, mas o sol, depois, o enxugaria. Açulou o cavalo, que, primeiro, refugou, mas, a seguir, entrou no riacho que encorpava cada vez mais. No meio do quase mar foi que a cabeça d’água alcançou o cavalo e o cavaleiro. Este escorregou da sela e segurou no rabo do animal. O cavalo ruço de estimação, bom no manejo do gado como poucos ou nenhum, soprou e bufou. Saiu a nado. O dono agarrado na cauda. As águas subiram ainda mais. O cavalo começou a ser arrastado pelas águas. Um torvelinho fez o cavalo rodopiar. Raimundo de “seu” Joaquim foi jogado de lado. Desceu. Subiu. Engoliu muita água. Sentiu-se perdido. Viu o cavalo, lá adiante, submergir. Viu-o reaparecer. E de novo submergir. O marchante compreendeu que era chegado o seu fim e o do cavalo. Só teve pensamento para a mulher e os filhos. Quem deles haveria de cuidar?

Um tronco acertou-lhe em cheio. Rodopiou, rodopiou, rodopiou. Submergiu. Exímio nadador em águas paradas, não tinha fôlego, nem braços, nem pernas que lhe permitissem se salvar. Conseguiu subir à superfície, mas, logo, logo, tornou a descer. Tornou a pensar na mulher e nos filhos. A mulher tinha pouco mais de trinta anos. Os dois filhos quase adolescentes. Um deles, ginasiano, era metido a fazer versos nas páginas dos cadernos. Nunca mais ele os veria. Debateu-se. A sua hora era chegada. Que Deus tivesse pena da sua alma. De repente, na escuridão das águas, uma luz fraca, que foi aumentando. Fez-se um luzeiro. Um menino saído das profundezas estendeu-lhe uma mão. Uma mão brilhante, uma luz mais forte que a do sol. O menino sorriu. E foi-lhe retirando do torvelinho, das águas do riacho Mulungu, feito rio de grande porte. Deitado na margem, a salvo, Raimundo de “seu” Joaquim Lima viu o menino afastar-se de costas, ainda sorrindo. Luz brilhante. Luz intensa. Luz pura.

No dia seguinte, o marchante encontrou o cavalo são e salvo, pastando. Na sela, as roupas intactas. No bolso da calça, o dinheiro. Nada se perdeu. Passados dois meses, Raimundo foi à casa do fazendeiro Vicente Figueiredo. Na sala, ele viu uma imagem de santo. Era igualzinho ao menino que lhe dera a mão na enchente. Perguntou à mulher do fazendeiro que santo era aquele. “É o Menino Jesus de Praga”, ela respondeu.

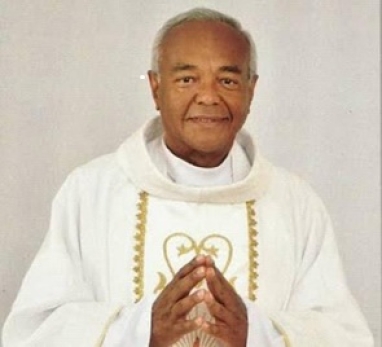

*PADRE. ADVOGADO. PROFESSOR DA UFS. MEMBRO DA ASL DA ASLJ E DO IHGSE

Confira AQUI mais artigos do José Lima Santana

Confira AQUI mais artigos da autoria de José Lima Santana publicados no ClicSergipe antigo