Minha professora e o “Direito de Nascer” :: Por José Lima Santana

José Lima Santana(*) jlsantana@bol.com.br

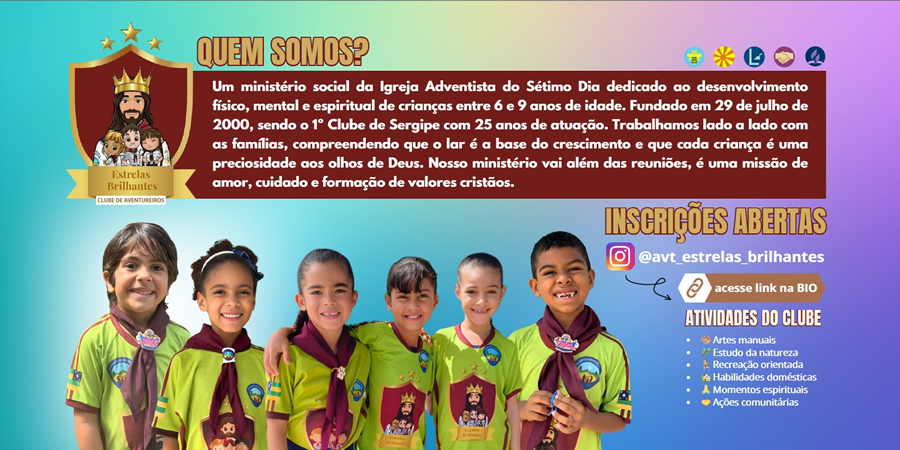

Foto: Revista "O Direito de Nascer"-Felix Caignet

Muitas vezes, a professora interrompia os afazeres escolares para cuidar da cozinha, avivar o fogo no fogão a lenha, botar água no feijão etc. No inverno, como a lenha geralmente estava molhada, não raro a fumaça enchia a sala de aula. O abano e as próprias bochechas da professora eram os instrumentos utilizados para fazer a lenha pegar fogo. Assim também eram muitas escolas daquele tempo, na minha cidade e em tantas outras. O ano? 1965.

A professora Maria Lídia de Lima sofria de uma doença degenerativa, que lhe causava atrofia progressiva num dos lados. Uma perna era mais curta. Ela caminhava com ligeira dificuldade. Cursara tão somente até o quarto ano primário. Por isso mesmo, só ensinava até o terceiro ano. Mas, que professora sublime! Como testemunho do que eu digo, tenho guardada a minha prova final daquele ano: Português, Geografia, História, Ciências e Matemática. Média Final 9,8. Cinquenta anos depois, eu me delicio admirando aquela prova. Não o meu rendimento, mas a sua elaboração, que era resultado do bom ensino ministrado. E como aquela professora franzina, frágil, doentia, ensinava! Que disciplina! E que desvelo!

Solteirona, ela morava com a mãe, Dona Melânea, mas que, na boca do povo, era Dona Melonia, e a irmã, Enelde, que vivia de Aracaju para Dores e de Dores para Aracaju, onde moravam Carolina e Ester, as outras irmãs. Dona Melonia vivia atarefada na roça que mantinha no vasto quintal cheio de fruteiras e com uma ampla área para o plantio de feijão, milho, fava e mandioca. Família de católicas fervorosas. O irmão, André, morava pros lados de São Paulo.

No recreio, que começava quando ia ter início o capítulo da novela radiofônica, que ela ouvia no radinho de pilhas, os meninos e as meninas se danavam na estrada de areia solta ou embaixo do pé de araticum que ficava em frente à escola, rente à cerca da malhada de “seu” Dadá do Queijo, meu tio-avô. A ninguém era dado ficar na sala de aula durante a oitiva da radionovela. Ninguém, a não ser eu. Que privilégio! Às vezes, eu ficava. Era que eu, aos dez anos de idade, auxiliava a professora, nas lições dos alunos do primeiro ano. Eu lhes tomava a lição da leitura soletrada e de “carreirinha ou por cima”. Passava contas e tomava a tabuada. Ela achava que eu levava jeito para ser professor. E eu pensava, sim, em ser professor, porém, para ganhar presentes, como as professoras daquele tempo ganhavam dos seus alunos, no último dia de aula. Como eu era ingênuo!

Um dia, ao voltar da cozinha, a professora portava um pano sujo de carvão, o chamado pano de fundo de panela, ao ombro. Coitada! Esquecera-se de retirar o infeliz, provavelmente ao tirar a panela de feijão da boca do fogão fumacento. A turma caiu na gargalhada, que foi, de pronto, contida. Então, Dina, minha colega do terceiro ano, advertira a mestra sobre o pano. Ela ficou vermelhinha e retornou à cozinha para ali, no borralho, deixar o impertinente intruso. De outra vez, ela voltou da cozinha com uma mancha amarela na blusa branca, bordada a ponto de cruz, como ela gostava de usar. Sempre de blusa branca. A mancha parecia ser de caldo de carne frita. Novamente, Dina dera o aviso: “Professora tem uma manchinha na sua blusa”. E a professora: “Obrigada. Volte ao estudo porque senão a sua nota é que vai ficar manchada!”. Ela disse isso rindo. E nós rimos também. Dina ficou encabulada que só!

Duas novelas eu lembro bem que ouvi na sala de aula: “O Direito de Nascer” e “O Egípcio”. A primeira arrancou muitas lágrimas da professora. E como ela fazia caretas ao chorar! Da segunda eu pouco tenho lembranças. Contudo, “O Direito de Nascer” era um novelão. Aliás, essa novela também ficaria marcada por conta de uma marchinha de carnaval (marcha-hully-gully), de 1966, composta por Blecaute e Brasinha, glosando o sucesso alcançado pela novela. Diz a música: “Ai, Dom Rafael / Eu vi ali na esquina / O Albertinho Limonta / Beijando a Isabel Cristina. // A mamãe Dolores falou: / Albertinho, não me faça sofrer! / Dom Rafael vai dar a bronca / E vai ser contra / O direito de nascer...”. A novela “O Direito de Nascer” foi produzida e exibida pelas extintas TV Tupi São Paulo e TV Rio, entre 7 de dezembro de 1964 e 13 de agosto de 1965, tendo 160 capítulos. E cujo áudio também foi exibido no rádio. Adaptação de Thalma de Oliveira e Teixeira Filho, com direção de Lima Duarte, José Parisi e Henrique Martins. Foi a primeira das três adaptações para a televisão brasileira da radionovela homônima do escritor cubano Félix Caignet.

Os bancos da escola eram daqueles compridos e sem encosto. Pobres de nós alunos! A espinha dorsal de cada um de nós haveria de sofrer, mais ou menos, alguns danos irreversíveis. Assim era a maioria das escolas municipais da minha cidade. Na classe multisseriada contavam-se uns trinta e tantos alunos. Do terceiro ano eram apenas três: eu, Jorge de tio Carivaldo e Dina de Joãozinho de Nila. A escola ficava na estrada do Gonçalão, que, hoje, se chama Rua Floro da Silveira Andrade, médico dorense, que faleceu em Fortaleza, como médico dos Portos, formado na Escola de Medicina da Bahia, no começo do século XX. Jornalista e autor de um livro sobre tema médico: “A irite e seu tratamento”. O único dorense a constar do Dicionário Biobibliográfico de Armindo Guaraná, que eu fui encontrar um exemplar em ótimas condições num Sebo de São Luiz do Maranhão. Bom. Isso é outro assunto.

Naquele tempo, era comum a escola funcionar na casa da própria professora, que, além do minguado salário, percebia o aluguel. Era uma “intera”, no linguajar do povo, isto é, um valor que servia para inteirar o salário. Ah, como esquecer as sabatinas? Eu adorava. E gostava de dar bolos nos outros, que erravam as respostas às perguntas formuladas pela professora. Eu nunca errava. Não que eu fosse inteligente ou muito estudioso. Eu era apenas esforçado. Entretanto, eu era meio perverso: batia nos dedos, e não na palma da mão. E aquilo doía à beça. Um dia, percebendo a minha malandragem, a professora Lídia me deu uns bolos na mão esquerda, para que, segundo as suas palavras, eu aprendesse a bater. Aprendi. Fácil, fácil...

No fim do ano, ela enfeitava as provas com um cartãozinho de Boas Festas, comprado na loja de “seu” Humberto ou na de Dona Olga de “seu” Manoel José. A primeira, na Praça da Matriz, e a segunda na Praça do Comércio. Além do cartão, o indefectível laço de fita verde-amarelo. Este não podia faltar. E não era por causa da ditadura, não, como os esquerdizantes poderão pensar. Quando eu fui seu aluno, entre 1961 e 1962, também foi assim. Era uma forma inocente de afirmação da brasilidade, tão pouco cultuada nestes tempos eticamente bicudos que, hoje, vivemos.

Eu sou fruto de uma escola antiga, de ensino tradicional, sem recursos didáticos, disciplinadora, mas que ensinava muito.

Publicado no Jornal da Cidade, edição de 29 e 30 de março de 2015. Publicação neste site autorizada pelo autor.

(*) Advogado, professor da UFS, membro da ASL e do IHGSE