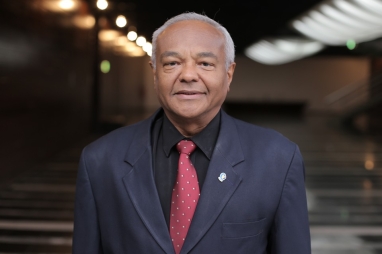

BOCA DE CURIMBATÁ :: Por José Lima Santana

José Lima Santana(*) jlsantana@bol.com.br

De tanto ser faladeira, o povo passou a chamá-la de “boca de curimbatá”. Curimbatá... Ora, curimbatá (ou curibatá, curimatá, curimatã, curimataú, curimba, curumbatá, crumatá, grumatá e grumatã) é um peixe de água doce da família dos caracídeos, da subfamília dos proquilodontídeos, especialmente do gênero Prochilodus. Habita águas de lagos e rios em praticamente todo o território brasileiro. É um peixe apreciado na pesca esportiva por sua força e capacidade de luta após ser fisgado. Alimenta-se de vegetais e do lado do fundo das aguadas em que habita. Por isso mesmo, é chamado de papa-terra. E assim, Marielzinha passou a ter alcunha de peixe. De peixe papa-lodo. Uma injustiça!

Dizia-se que Marielzinha falava mais do que a preta do leite. Pobre negra, escrava, que, no passado, era coagida a vender o leite com água do seu senhor e tinha que se desdobrar em explicações para justificar a cor azulada do leite “batizado” com água. Conta-se, mas disso eu não dou prova, que, um dia, numa garrafa de leite foi encontrado um girino, um sapinho de rabo, miudinho, comprovando-se que ao leite de Amâncio Guedes da Fonseca, sujeito rico e mão de vaca, era, sim, adicionada água do riacho, que corria em suas terras. Um despropósito! Algum leitor ou alguma leitora já comprou leite in natura “batizado”? Coisa do passado.

Bem. O caso é com Marielzinha. A repórter número um. Ela passava dos trinta anos quando eu a conheci. Daí dizer a tia que ela era uma jovem coroa. É... Podia ser. Por aquele tempo, ela mudou de casa e foi residir na casa que pertenceu a Dona Virgínia, viúva do finado Marcelino dos Algodões, não muito longe da casa de minha avó. E também por aquele tempo, e naquele tempo eu era um menino de calças curtas, enfronhado nas bodegas do meu subúrbio, a fim de ouvir e anotar os causos que os homens contavam aos pés dos balcões, enquanto tomavam umas e outras, lorotando e gargalhando, Marielzinha arranjou um pretendente. Ele se chamava José Canuto. Era um viúvo apatacado, marinheiro, vindo de Pernambuco. Ele tinha servido na Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Segunda Guerra. Tinha farda de gala com medalhas. Farda branca da cor do mais branco algodão. Botões dourados. Cordões amarelos. Dragonas de veterano. Ele se encantou por Marielzinha, que, a bem da verdade, era um tipo que ainda dava um bom caldo, como dizia jocosamente Tito de Maria de Pedro Bicho, um tipo acostumado a mexericar a vida alheia. Até certo ponto, fazia parelha com Marielzinha. A diferença era que Tito dizia, bendizia e maldizia gregos e troianos.

Marielzinha, enfim, de casamento marcado. Vestido de noiva bordado pelas mãos finas de Dona Zuleide de Zabel de Mariquinhas, afamada costureira e bordadeira preferida de dez em cada dez noivas da cidade, que, na verdade, não eram tantas assim, ao menos as que tinham posses para um vestido feito por Dona Zuleide. O tenente marinheiro estava empolgado com o novo casamento. Viúvo há mais dez anos, estava na cidade porque comprara umas terras lá pras bandas da Caraúna. Arranchara-se. A cidade esperava pelo grande dia. Só assim Marielzinha poderia deixar de lado as notícias da rua, do bairro e da cidade. Haveria de recolher-se aos cuidados do lar e do marido de farda de gala, herói de guerra. Homem enxuto, que ainda seria capaz de fazer um magote de meninos, caso a futura esposa não tivesse o oveiro virado, como dizia a parteira Mãe Iracema.

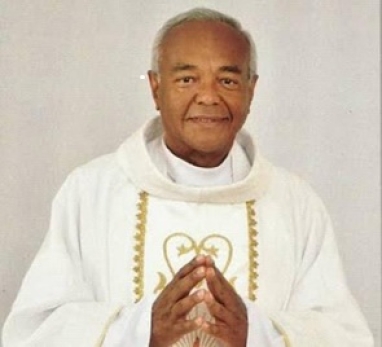

A festa estava preparada. O velho lobo do mar contratou banda e comes e bebes. A banda a cargo de Fernando de Zé Pequeno. E os comes e bebes, entregues aos cuidados de Nicola, quituteira de mão cheia. E o maior pé de valsa das redondezas. Era o fim da tarde do sábado, dia do casamento de Marielzinha com o tenente engalanado. O velho cônego que assistiria à cerimônia religiosa na igreja matriz relutou, mas acabou aceitando que a marcha nupcial tocada ao vivo, fosse substituída pela canção do marinheiro: Cisne Branco. “Qual cisne branco em noite de lua...”. E assim por diante.

Muito bem. Eu já enrolei demais. Vamos ao que interessa: o fim do bolodório. O casamento seria apenas religioso. Casamento civil? Ora, o marinheiro apresentou mil e uma justificativas absolutamente incompreensíveis. Para Marielzinha, porém, só uma coisa importava: ela haveria de tirar o pé do lodo. Diante do altar de Deus, ela diria um “sim” e outro “sim”, ela ouviria. O que mais poderia lhe importar? Nada. Absolutamente. Sonho acalentado. Sonho prestes a se realizar. Hora da cerimôniamatrimonial. A igreja fervilhava de gente. Marielzinha tinha a boca larga, boca de curimbatá, mas era bem quista por muitos. Quando o cônego indagou se alguém tinha algo que pudesse impedir o casamento, e que falasse naquele momento ou se calasse para sempre, uma mulher bem arrumada, segurando pelas mãos dois meninos, gritou a plenos pulmões: “Este homem é meu marido e pai destes dois aqui”. Rebuliço na igreja, que quase desabou. O marinheiro era casado civilmente, em segundas núpcias, com aquela senhora. O cônego jamais poderia assistir àquele casamento. Um homem casado, ainda que civilmente, com filhos, enganando uma donzela balzaquiana, tentando enganar ao padre e à comunidade? Não poderia ser. O marinheiro não passava de um safado.

O buquê de flores de Marielzinha murchou na hora. A noiva, desapontada, deu uns tabefes no marinheiro estupefato. Ela saiu da igreja, arrancando o véu e rasgando a longa cauda do vestido. Como poderia encarar as pessoas, doravante? A notícia do casamento impedido de realizar-se não poderia ser levada de boca em boca por ela, pela boca de curimbatá. Afinal, seria o seu casamento. Uma vez em casa, debulhou-se em lágrimas. Chorou por uma vida inteira. A maquiagem escorrendo pelo rosto, entrando pelo canto da boca. Verteu lágrimas como se fossem águas de uma barragem arrombada na ocorrência de uma enchente das brabas. Chorou sem fim. E de tanto chorar, acabou morrendo naquela mesma noite. O coração pifou. Que pena!

(*) Advogado, professor da UFS, membro da ASL e do IHGSE

Publicado no Jornal da Cidade, edição de 17 de abril de 2016. Publicação neste site autorizada pelo autor.

Confira AQUI mais artigos do José Lima Santana

Confira AQUI mais artigos da autoria de José Lima Santana publicados no ClicSergipe antigo